■蔡国诚(上海新华传媒连锁有限公司、上海东方出版交易中心)

当下传统出版和新型出版产业的融合生态正在形成。今年是“十三五”开局之年,规划未来出版产业格局非常关键。改变出版产业粗放型发展格局,逐步转为科学结构发展模式,去掉不合理的产能、去掉无效的库存则是两大抓手。

在倡导全民阅读大背景下,出版产业任重而道远,尤其是专业图书、学术图书的出版及供给的意义更加重要;而这两大类图书品种,往往是印数少、周转慢,赢利艰难、容易亏本。缓解诸如此类问题,就得以供给侧改革的思路来应对。

创建一个第三方的出版交易流通平台,与之配套的是搭建若干个辐射全国的区域产品功能模式的第三方物流代理机构,借助于技术,创新打造具有前瞻性的商业流通模式。由此或可实现资源的最大利用,数据的最大共享,力求将目前常态化的产能过剩、库存过大的短板有效地加以弥补,早日构建全国生态图书流通系统,将出版业供给侧改革真正落到实处,并形成充满活力的科技管理和运行机制。

随着改革开放30多年来的繁荣发展,我国已经成为世界出版大国。但是想要成为世界出版强国,还有很长的路要走。当前特别需要根据供给侧改革思路,以“创新、协调、绿色、开放、共享”的五大理念,构建全国图书流通生态系统。

构建图书流通生态系统的迫切性

图书库存远远超过当年销售金额/流通系统远远滞后图书发行需要/错失流通系统改革良机

1.图书库存远远超过当年销售金额。

根据新闻出版主管部门公布的新闻出版统计数据,2004年年末全国图书总库存(出版社和新华书店系统)为41.64亿册、449.13亿元;到2014年增长为66.39亿册、1010.11亿元。10年间分别增长了59.4%和124.9%。2014年全国纯销售(新华书店系统、出版社自办发行单位)为69.86亿册、777.99亿元。可见库存图书已经远远超过当年的销售金额。

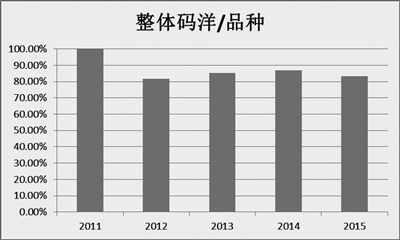

由此可见,在这10多年发展中,虽然市场销售在持续上升,但更多的印数、更多的库存或许是支撑销售的重要因素,导致的结果却是单品销售的贡献率逐年下降。依据“商报·东方数据”做的《中国图书市场分析报告——从“十二五”到“十三五”》,可以清楚看到这一点(如图:“十二五”期间单品贡献率变化)。“十二五”期间,出版品种大幅增加与单品销售的贡献率是呈反比例的,数据表明:2015年与2011年相比,单品销售册数下降了约30%,单品销售码洋下降了约27%。

(注:以上数据均是以2011年作为基准数进行测算)

更为突出的是,一方面图书市场受欢迎的产品不足,而整体市场却供给过剩。每年新书品种越来越多,流通品种在百万种以上,充斥其中的同类书、同质书不计其数。“商报·东方数据”库里“四部古典”小说达3000多种版本;《秘密花园》的类似品种有139种。

2. 流通系统远远滞后图书发行需要。

一是没有一家辐射全国的“蓄水池”性质的一级“集散”机构是其主因。历史上曾经有过辐射全国的一级发货机构(北京发行所和各省级书店),其主要任务就是将本地区出版的图书垂直发往全国3000多家新华书店零售网点。而全国具有二级发货(分销)功能的仅有北京、上海、天津三家直辖市的新华书店,主要是管辖区域辐射范围比较小的缘故。经过三十多年的演变,原有的格局发生了重大变化,实体零售企业已经形成区域格局。各地新华书店只要转型成连锁企业的,几乎无一例外都延伸出一个新的二级发货(分销)机构。由此各区域都形成了各自为政的“蓄水池”,相互之间的资源很难共享。各区域库存备货总量,较全域模式库存备货总量要大得多,加之相互间备货无法共享,全国总量库存虽然很大,发行效率却很低。

二是流通环节层级过多。一本书面世后,至少在三个层面上要有铺货:总发行单位(现在主要在出版社)库房里、区域连锁总部库房里、全国各销售网店的书架上。这往往是“双刃剑”:要实现尽可能多的销售,图书铺货点就要尽可能广,各级库房备货不能断,这样总印数就得放大。在网上书店销售高速增长的时代,铺货多与退货率往往成反比。按照目前经营状况,书店库存(库房与门市合计)年平均周转约1.5次,连锁企业辐射面越广,周转率往往也越快。根据一般测算,777.99亿的销售,书店常年库存518.65亿元,其中约40%的库存在区域总部库房里(库房与门市合计),规模应该在200亿元左右。如果从全域格局来规划辐射全国的“蓄水池”,其库存整体周转率一定会得到提升,整体库房备货一定更加合理,库存总量必然下降。

三是图书市场五大业务功能“进、销、调、存、退”中的调节功能几乎丧失,上世纪70~80年代全国3000多家新华书店网店所具有的横向“此缺彼存”业务调节功能已经成为历史。那时因为有一家辐射全国的“蓄水池”性质的一级“集散”机构,“这里”缺的书,很快就从“那里”补齐,根本用不着出版社仓促重印补货。那个时代一线书店库存互通有无的调剂是业务常态。

3.错失流通系统改革良机。

针对国内流通领域开始出现无序乱象,20世纪80~90年代,一些业内人士开始考察国外特别是日本图书流通企业,回国后多次呼吁建立全国图书流通大中盘。当时大中盘的概念是集商流、物流、信息流、资金流为一体的具有全国图书流通功能的系统,因为与当时图书流通领域改革初衷不符,错失机遇,无疾而终。

20世纪80年代以前,图书总发基本是包销制,谁下订单,谁承担库存。出版物流通特点是品种少、数量多、批次少。流通环节是产、供、销(出版社→发行所(省店)→零售店)的模式,但是已经开始向产、销(出版社→零售店)直接挂钩的模式演化。

20世纪90年代开始,承担自办发行的出版社为了提高市场占有率,逐渐接受各地书店滞销库存退货,出版物流通特点是品种多、数量少、批次多。流通环节是从产、销(出版社→零售店)模式逐渐在向产、供、销(出版社→发行集团→零售店)及产、供、供、销(出版社→出版集团发行机构→发行集团→零售店)的模式演变。

1983年,全国图书发行体制改革座谈会提出“一主三多一少”,即以新华书店为主体,多种流通渠道、多种经济形式、多种购销形式,减少流通环节,使“产、销”直接对接(减少流通环节)。这时期是图书市场最为活跃的时期。此后随着购销模式变革,图书交易方式也发生了数次演变:

最初是期货征订,即供应商编印征订目录,零售店上报订数,供应商汇总订数报出版社或自行造货,出书后逐级发货。第二阶段是看样订货,即供应商组织图书交易活动,从“坐商”变为“行商”。第三阶段是现货批发,即供应商将可供图书放在固定场所,由客户挑选并即时成交,也可现货批发。第四阶段是数字采购配送方式,即以计算机智能化管理为基础,连接货源供给主体和销售主体,跨越时空障碍,提供综合完善服务。

图书交易方式变来变去,相比较20 世纪80年代,流通环节反而增多了。原先是一个库房向全国零售店发货,就直接面向读者;现在则要经过总发行→区域连锁总部→区域零售店→读者。全国有多少数量区域连锁总部,理论上就得复制多少等量级的备货,而且区域连锁总部都是封闭式的,各区域之间库存资源基本无法共享。购销模式变化使出版社承担了库存职能,交易方式由手工操作向数字化采购演绎。由于体制所限,原先图书流通体系缺少顶层的设计和推动,虽然客观条件较以往好得多,但是全国性的一级“集散”机构并没有应运而生。

构建图书流通生态系统的可能性

当前我国推进的供给侧改革,对出版产业来说,去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板,将成为“十三五”期间的五大任务。随着互联网及信息技术越来越完善和发达,创建全国图书一级“集散”机构,似乎有了理论依据和动力驱动。

出版业完成去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务,生产领域应加强优质供给,减少无效供给,扩大有效供给,提高供给结构适应性,提高全要素生产率,使供给体系更好地适应变化。流通领域应加强供应链建设,提高有效备货与销售,提高需求机构市场化及“全流通”有效率,使需求体系更加合理、有效、共享。

出版行业要完成这样的变革,笔者认为有三大路径可走:一要从全国范围来构思新的图书流通体系;二要从建立行业科学供应链与绿色生态链的思路进行规划;三要从发展的眼光和务实的操作来规划设计。以大流通、大格局、大市场的思路来规划,就是要以最优化为原则,合理配置市场资源,改变目前小而全、大而全的格局。根据专业分工原则,合理配置若干个第三方功能性机构。充分应用互联网技术,融入至整个图书流通体系的全流程。

数十年的出版物流通演变过程表明,在中国这样一个幅员辽阔的大国创建“四流”(商流、物流、资金流、信息流)合一的模式几无可能;而可以探索的是建立第三方物流代理制模式,即物流专业代理,商流、资金流等主体功能继续留在各自的经营实体内,用信息流进行科学串联。

这一模式既可以最大限度整合出版物流通的社会资源,又可以充分发挥各自经营实体的责任意识。第三方物流功能代理制的模式,适宜于国情,也适合于行情;既优化了资源,又尽可能发挥出版单位市场竞争活力。

这一模式的功能界定,一是第三方物流机构代理图书的货权,为各相关出版单位所有;二是第三方物流机构服务对象(BTOB)、全国零售单位、数据共享;三是第三方物流机构服务对象(BTOC),全国电商、微商读者,数据共享。

这一模式主要内容,一是建立全国可以资源共享的第三方交易流通平台。共享经济改变了人们的产权观念,培育了合作意识。平台将以这一理念进行打造。资源共享将扩大交易主体可选择的空间。在原有的流通模式下,所接受的都是区域范围内的出版信息,而基于网络平台的资源共享模式将是全域出版信息,使供求双方能够通过互联网直接进行对话,发布自己能够供给的分享图书品种或需求品种,并具备了掌握交易对象更多信息的可能,从根本上提高了交易质量,有利于促进双方效益及效率的提升。二是建立基于全国标准化的大数据,数据的标准化是基础,只有有了行业统一标准化数据,上述界定功能才有可能推进。可喜的是,新闻出版广电总局数字出版司主导建设的国际先进的出版物在线信息交换标准CNONIX体系日前已基本就绪,并开启行业培训业务,为实现这一模式设计提供可能性。三是建立辐射全国的若干第三方物流代理机构。未来第三方物流代理机构就是一个充分共享的图书代储、代运服务机构。辐射范围——全国或指定区域;流程特点——高度扁平化、直接面向终端客户;服务对象——实体零售书店、团购客户、“电商”、“微商”成交客户及其它客户。而原来小而全、大而全的各种类型的发行机构,将主要精力和集中度紧紧贴近前端市场。专业分工、资源共享将是未来出版物流通的主旋律。

构建图书流通生态系统的基本模式

依笔者设想,未来从全国方位内进行规划的第三方物流代理制主要有两种模式。在全国范围内,根据资源最优配置原则及行业的实际状况,两种模式只能选取一,而不宜并行运行。为了给研究者多一种参考,现将两种模式分别进行介绍。

模式之一:区域产品模式

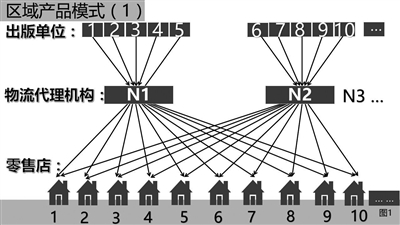

以区域出版物产品为基础,在全国建设若干第三方物流代理机构,出版单位可以选择一家进行委托,辐射全国约定零售店及电商最终客户。其物流代理规模拟与当地区域的出版社规模相匹配,将面向市场的图书高度集约。区域产品模式(1)是BTOB功能,区域产品模式(2)是BTOC功能(见图1、图2)

其基本功能,一是满足实体书店全国范围内零售网点的服务(图1);二是满足电商、微商全国范围内的客户服务(图2)。

其各自分工,一是物流业务:全部代理;二是商流、资金流:各自为政;三是信息流:根据职责,各自操作权限设定的范围。

其模式特点,一是以产品要素为条件设定代理范围;二是按照出版物所在区域委托第三方物流代理机构。

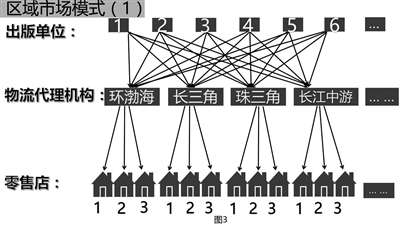

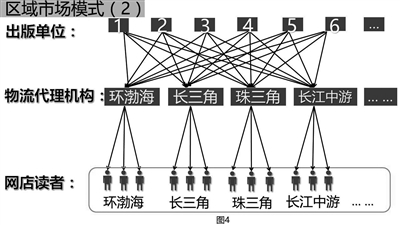

模式之二:区域市场模式

以区域市场为基础,在全国建设若干第三方物流代理制的机构, 分别辐射全国约定零售店及最终电商、微商客户。区域市场模式(1)是BTOB功能;区域市场模式(2)是BTOC功能(见图3、图4)

其基本功能,一是满足实体书店区域范围内零售网点的服务(图3);二是满足电商、微商区域范围内的客户服务(图4)。

其各自分工,一是物流业务:全部代理;二是商流、资金流:各自为政;三是信息流:根据职责,各自操作权限设定的范围。

其模式特点,一是以区域市场要素为条件设定代理的范围;二是按照市场区域委托第三方物流代理机构。

构建图书流通生态系统的基本保障

无论选择区域产品模式还是区域市场模式,要使设想变成现实,必须得有大思路,重构大格局,要在设计、规模、技术、模式等方面提供基本保障。

设计保障

从全国规划,进行顶层设计是实现“资源共享、专业分工”的前提。由区域格局转为全域格局,涉及到方方面面的利益,仅仅以区域立场或局部利益考虑是无法合理规划的。仅仅是顾及眼前利益,是无法长远可持续发展的,也是无法从整体上走好“供给侧改革”这步棋的。

规则保障

适时完善、合理调整行业相关规则,以大格局思路规划未来图书流通领域的蓝图,现行的行业规则将发生变化。经销模式、发货折扣、结算方法等都将做合理调整。原本困扰业内的“头痛”之事,如:规范销售定价、恢复调剂功能、退货没有商量、脱销积压并存等问题,或将逐步缓解。

技术保障

未来的模式不是简单地复制原来的模式,而是根据现有的状况、高新技术、保留合理的功能而优化集成,其中关键的方面就是开发具有前瞻性、操作性、完备性的信息系统,确保新的模式功能的全覆盖,实现高新技术在图书流通领域跨越式发展。

模式保障

虚拟实体商业或将是未来具有生命力的商业模式,将有限的卖场资源与无限的云端数据有机地结合起来是不错的选择。

按需印刷是数字化与纸质化的最佳结合。随着技术的完善、成本的降低,按需印刷不再是高不可攀的事物了。一些专业类、学术类图书可以逐渐真正地按照以销订印、以销订进的理念来进行实际操作,实现完全的无库存运作。将实体卖场面积的有限与云端数字资源无限有机结合,在整体设计中要加大组合这一功能。