书店的后现代生活

2016-04-25 来源:中国新闻网 吉晓东 富宇

1995年,联合国教科文组织宣布4月23日为“世界读书日”。21年间,“读书”这个词,逐渐从纸上走进了数码时代。

2016年4月18日中国新闻出版研究院公布了第十三次全国国民阅读调查数据,在2015年间,人们的阅读量在上升,并且阅读趋势在朝着数字阅读的方向转变。一方面,微信阅读增长显著,有51.9%的成年国民进行过微信阅读;另一方面,电子书正以其便利性和价格优势,逐步发展壮大。纸质书对于阅读市场的“垄断”,正在逐渐被科技打破。

鲁宾斯坦曾说过:“评价一座城市,要看它拥有多少书店。”。在网络阅读如此蓬勃的今天,书店的数量和生存状况还能否继续作为丈量城市文明程度的一把尺?记者镜头中如今的书店,也许能够给我们一个答案。文/吉晓东 中新网记者 富宇 摄

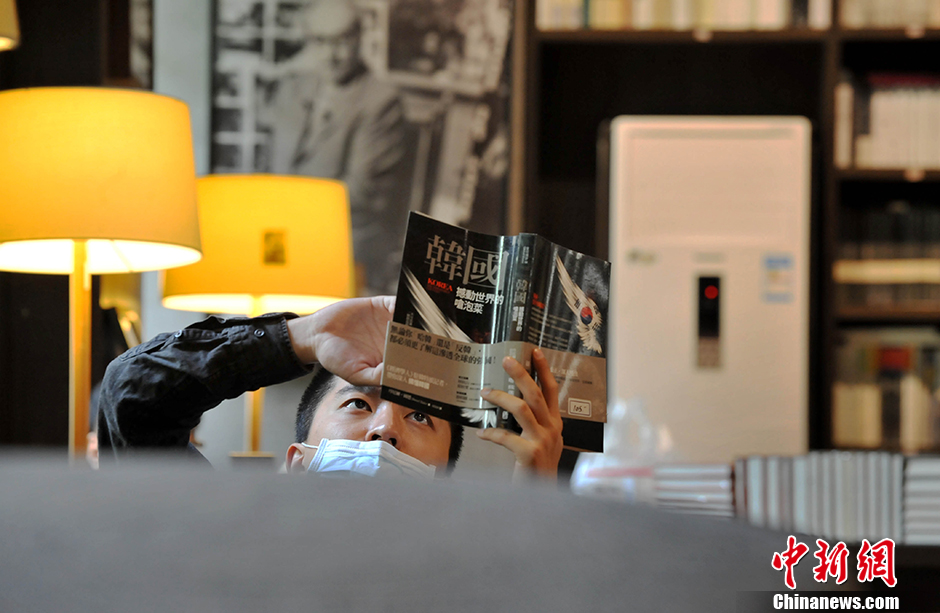

这家坐落在望京的书店,股东都是作家或者媒体人。这里的工作人员告诉记者,这两年民营书店进入没落期后,很多支撑下来的书店都在转型,比如提供咖啡、文创品等。在不忘初心的同时,他们也更多的开始重视读者的体验。虽然现在更多的人选择从网上买书,但是体验感还是很难买到的。每个月,书店都会为爱读书的人们举办一次沙龙,读者从城市的各个角落赶来聚在一起谈谈书,聊聊电影。这种形式受到了许多追求人文气质和独立个性的年轻人的追捧。 中新网记者 李泊静 摄

昊海楼坐落于中关村创业街,楼外是行色匆匆的创客和概念化的咖啡馆,楼里是一片灰尘。六平米不到的面积,经营着一家专门卖教辅材料的书店,老板坐在书堆里看着视频,一点也不在意是不是有人来光顾。紧挨着他家店铺旁边的一整排店面全都锁着大门,这里就是曾经红火一时的海淀图书城。现在的海淀图书城就在昊海楼里,24年前海淀图书城开业的消息曾占据了北京各大报纸头版。而现在已经看不到书城的规模,一楼基本清空,二楼开着零星的几家书店,三楼正在装修,还有书店正在打包材料。最热闹的应该是昊海楼的地下一层,尽管楼梯的两侧还贴着海淀图书城的大字,但是这里已经是创客们的造梦工厂,至于楼上的几家书店能坚持到什么时候,不得而知。中新网记者 李霈韵 摄

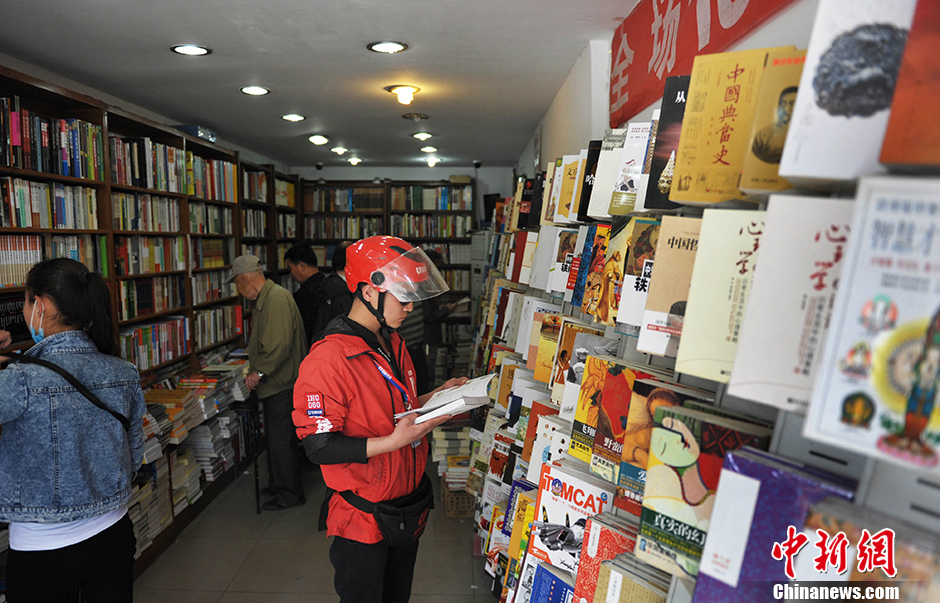

西直门一家十元书店,崭新的图书十元一本,吸引了不少人前来。93年的小刘是附近的一名外卖配送员,小刘说外卖员是一件比较辛苦的工作,忙起来会特别忙。平时他很少上网,因为他喜欢看书,这周围附近取餐点比较多,所以在等餐之余他可以到路边的书店看看书,既方便又可以消磨时间。 中新网记者 李泊静 摄

百万庄图书大厦,2006年成立,是国内首家由出版社投资成立的大型书店。经历了10年的时光洗礼,如今百万庄图书大厦依然安静的伫立在二环外的老城区。只不过地下一层已经不再有书架,被少儿补习和成人教育的教室占据。一楼三分之一的地方卖文具,二楼三分之一的地方卖玩具和儿童桌椅。据这里的工作人员介绍,以后在二楼还会有航模展,这段时间正在内部搬家。午后这里的环境是适合看书的,很安静,人也不算太多,店员有的打扫卫生有的干脆先休息一下,这里透着书店应该有的安逸。管理人员张先生(化名)在各种分类书架中间穿行,如何让书店不沦为图书馆,如何能让各类书籍都像教辅材料那样销路畅通成为他一直待解的问题。中新网记者 李霈韵 摄

前门大街游人川流不息,紧挨着大栅栏的一条狭长的胡同里,遍布着老北京炸酱面,老北京饭庄,老北京手把件的店铺,越往胡同深处走越安静,这里曾经也有一家关于老北京内容的店铺,名字起得很大气——正阳书局。正阳书局的店主是正统的老北京人,为了在这个寸土寸金但是还保留着一些北京土著气息的地方宣传北京民俗文化,他选择在充满涮羊肉和冰激凌味道的胡同里开了一家书店。如今这里正阳书局的牌匾已经摘掉,透过紧闭的大门,里面已经搬空了。旁边冰激凌店的老板告知,胡同也许要整改,几个月前这家书店就关门了。虽然破败的大门和吹掉一半的春联看着多少有些凄凉,但还好正阳书局在西四的分店还在坚挺着。中新网记者 李霈韵 摄

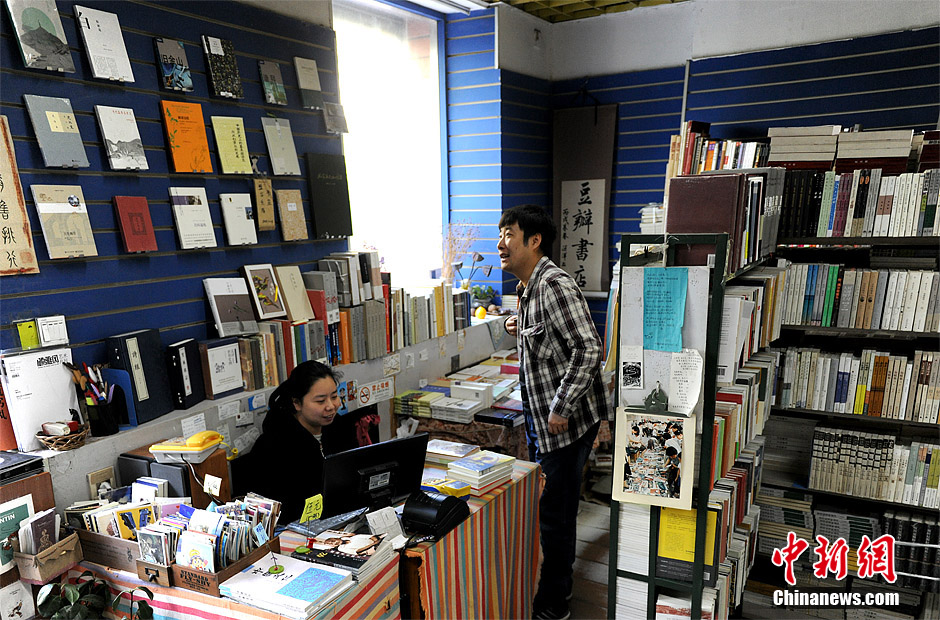

店员小张(化名)坐在门口,时不时地和顾客聊上两句。这是一家专门售卖二手书的书店,价格便宜,书的种类也杂,涵盖文学,美食,旅游,传记等。得天独厚的地理位置,周围遍布北京高等院校,但可能是大学生习惯了网购,逛书店也成为了一项奢侈的活动。店员介绍,他们经常在网上收到订单,不过一两公里,不过只买一本书,也需要发快递送达。近些年,大书店都相继关门,二手书店的货源开始变得狭窄,也许再过些日子,他们也开始卖新书了,起码能维持网上的生意。小张自嘲的说,曾经有人问她,你们店没关啊?她说,我们还在。中新网记者 李霈韵 摄

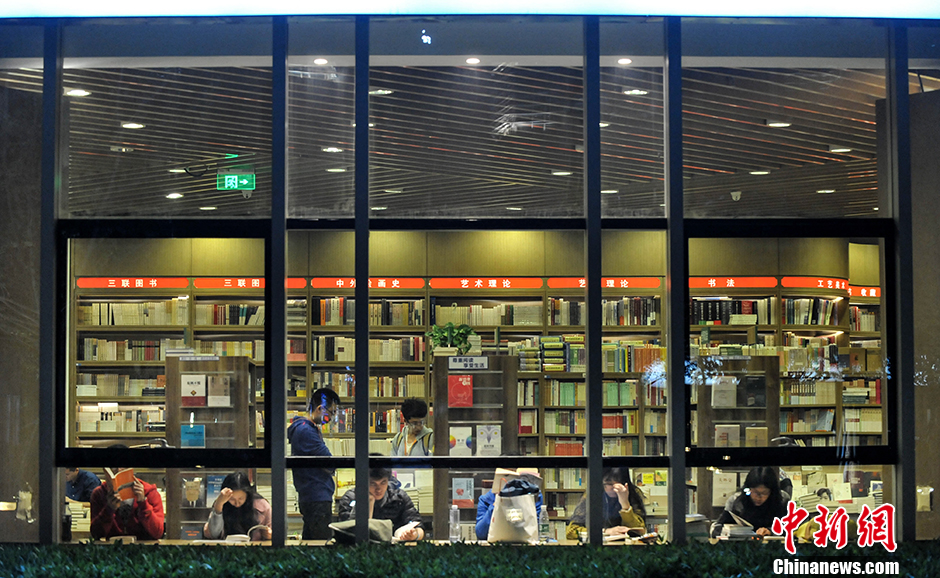

夜晚三联24小时书店的窗边,坐满了来读书的人。小李是北京林业大学大三的一名学生,他说平时会经常来这里看书,尤其是考试周的时候会看个通宵,有时自己的很多同学也会来这里,因为附近大学比较多,所以这里大部分都是学生,“学校图书馆可能不会开到很晚,我来这里,复习复习资料看看书,再就是这里的书的种类很多,也算是我精神生活的供给站。”书店内的店员告诉记者,平时来这里通宵看书的也不是特别多,比起来周末可能会多一些。 中新网记者 李泊静 摄

开在翠微路上的小松书屋已经有年头了,住在附近的孩子小时候都在这里买过书,现在的小松书屋门面已经变成了书屋和彩票的牌子。张师傅是书屋老板的朋友,从小松书屋开店到现在一直帮着老板打理店铺,张师傅说:“老板91年开的书店,当时店里卖些小说、杂志以及工具类的书,05年的时候,买书的人越来越少,年轻人都喜欢用手机上网,再加上房租、电费人工费,他们只能改成杂货铺卖零食,前几年又进了一台彩票机。”

张师傅说,对面不远倒是有一家书店,现在人还不少,一方面都是卖教辅书的,再一个可以打折办卡,也便宜很多。现在店里就剩下这么几本书,张师傅拿着零食堆里的一些书,“老板当时不舍得扔,又没有办法处理,只能暂时先放在这里了”。 中新网记者 李泊静 摄

“其实今天并没有准备来书店,只是碰巧来到这,就走了进来。”这样说的,是一位正在三联书店中读书的姑娘。大学毕业,她来到北京找工作,并不顺利的求职路令她难免灰心。此刻,她和这里的许多读者一样,坐在书店中靠窗的位置,书店准备好的桌椅方便了每一个想一睹为快的读者。三联作为老牌书店中为数不多的依然坚挺的存在,或许它正是以这种方式,坚守着一片净土。“当拿起一本书的时候,就感到整个人都静下来了。”姑娘说,自己爱看书,每当迷茫时,她都会像现在这样沉浸在文字中。中新网记者 富宇 摄

坐落在杨梅竹斜街的一家特色书店正在打折出售读物。书店的老板Tony是一个有着10年杂志编辑出版工作经验的媒体人,他见证了传统杂志及出版经受新媒体及数字阅读的冲击。多年的媒体经验让他敏锐观察到数字出版带来的机会。2014年他选址杨梅竹斜街开设了自己的店铺,将自己的店铺定位在了“关于阅读的设计店”,将数字出版读物呈现在新载体上供顾客观看欣赏。传统与时代在他的经营概念里缺一不可的。如今市场的发展和新文化下的购买力的变化,Tony也引进了一些有趣的,小众的,文化装饰品和文具产品吸引顾客,为书店做着宣传。但是他仍然坚持数字出版读物和纸质读物的双管齐下,就如他当初选在这条带有古朴韵味也具有古来文人书局聚集之地的斜街一样,希望把这种书香气一直延续。 中新网记者 翟璐 摄

淡淡的音乐,咖啡的香气,书店现在越来越多的成为人们充电放松的去处,在这里可以让疲累的身心慢慢放松下来,安静、惬意。 中新网记者 李泊静 摄

时至今日,读者在书店大排长龙的景象已经难觅,书店或是选择转型,或是选择止步,抑或是坚守传统。生命不息,读书不止,它们还在以各自的方式存在着。中新网记者 富宇 摄