日前,网上流传一份中山大学关于中文期刊的黑名单。这18份期刊的上榜理由是什么?有何争议?是否应该建立学术期刊黑名单?一起来了解下!

这份引起广泛关注的期刊目录,出自中山大学校长办公室2014年印发的一份名为《中山大学关于印发<中山大学人文社会科学重要期刊目录原则(试行)>(2014年修订版)的通知》。

这份黑名单,究竟是什么?

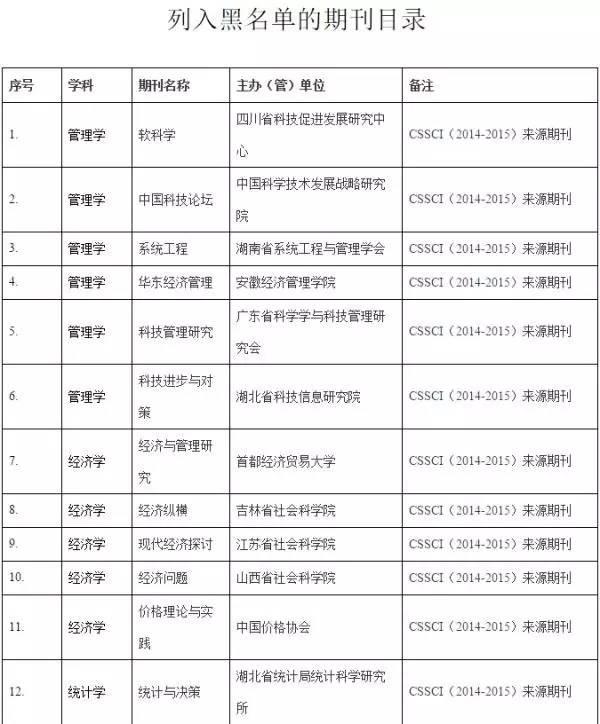

下图便是网传中山大学黑名单CSSCI期刊目录↓↓↓

此后,媒体报道称,中山大学官网上可以查询到这份通知。 “列入黑名单的期刊目录”作为附件被添加在了文末。不过目前,中大官网上,这份文件的附录中,已经无法下载到黑名单目录。其显示状态如下图↓↓↓

据澎拜新闻报道,中山大学社科处唐老师日前表示,这份黑名单的确是中山大学制定的,从列出到使用已一年有余。但这是“内部文件”,仅针对学校教师科研工作的管理,不针对学生,不知道为何会在网上流传。CSSCI期刊黑名单是中山大学人文社科学术委员会经过讨论决定的,仅代表中山大学自己的意见。

建立黑名的目的在于,某些期刊上文章的质量可能不高,所以学校为了提高学术质量,会建议老师不要往这类期刊上投稿。

据悉,该黑名单出现于2014年,2015年1月1日开始执行。在中山大学官网上的信息显示,这份文件的准确印发时间应为2014年12月8日↓↓↓

CSSCI中文全称为:《中文社会科学引文索引》。其英文名称为:Chinese Social Science Citation Information。首字母缩写即为CSSCI。该索引由南京大学研制,是我国人文社会科学评价领域的标志性工程。

公开资料显示,CSSCI的来源期刊或来源文献,不仅包括中国(内地、香港、澳门、台湾),而且包括欧美等各国出版的中文人文社会科学学术期刊。来源期刊按引文量、影响因素、专家意见等标准评定。

在国内,只要具有CN(中国连续出版物编号)的正式人文社科学术期刊,又是学术性的期刊,都可参加评选。此外,CSSCI建有一个全国性的“CSSCI咨询委员会”(后改名为“CSSCI指导委员会”)。该委员会由17家委员单位和技术专家组成。

目前,教育部已将CSSCI数据作为全国高校机构与基地评估、成果评奖、项目立项、名优期刊的评估、人才培养等方面的重要指标。CSSCI数据库已被百余家单位使用,并作为地区、机构、学术、学科、项目及成果评价与评审的重要依据。许多高校将其作为职称、项目、成果评价与评审的重要依据。

这份黑名单中出现的期刊16份为CSSCI(2014-2015)来源期刊,2份为CSSCI(2014-2015)扩展期刊。下图即为CSSCI(2014-2015)来源期刊总目录,共包括533种↓↓↓

这份目录在备受关注的同时,也引起了争论。争论的焦点主要在于:“拉黑”的依据究竟是什么?

有观点认为,应当通过CSSCI影响因子来判断是否该被“拉黑”。影响因子的计算方法是:某期刊前两年发表的论文在该报告年份中被引用总次数除以该期刊在这两年内发表的论文总数。目前,这是国际通行的期刊评价指标。

但据澎湃新闻报道,以此为标准,并不能解释所有被“拉黑”的期刊。比如,目录中的《软科学》和《中国科技论坛》的两项因子得分均高于未被“拉黑”的《预测》和《科学管理研究》。同样,目录中的经济学研究类的《科技进步与对策》、《经济与管理研究》和《经济纵横》影响力因子,也高于未入名单的《河北经贸大学学报》、《金融经济学研究》和《农村经济》。

另有观点认为,“拉黑”的依据是期刊否存在违规收取版面费的现象。对此,有网友以目录中的《经济与管理研究》为例,称其并不存在收费问题。

对此,中山大学唐老师的解释是,具体为何会选择这些期刊,是出于多方面的考虑。某些期刊虽然影响力因子得分不错,但可能其自引频率太高,因此得分不能很好地体现期刊质量。